明月孤坟:“张九龄之妻”的长安归宿与未被埋

作者:365bet体育注册 发布时间:2025-11-14 10:27

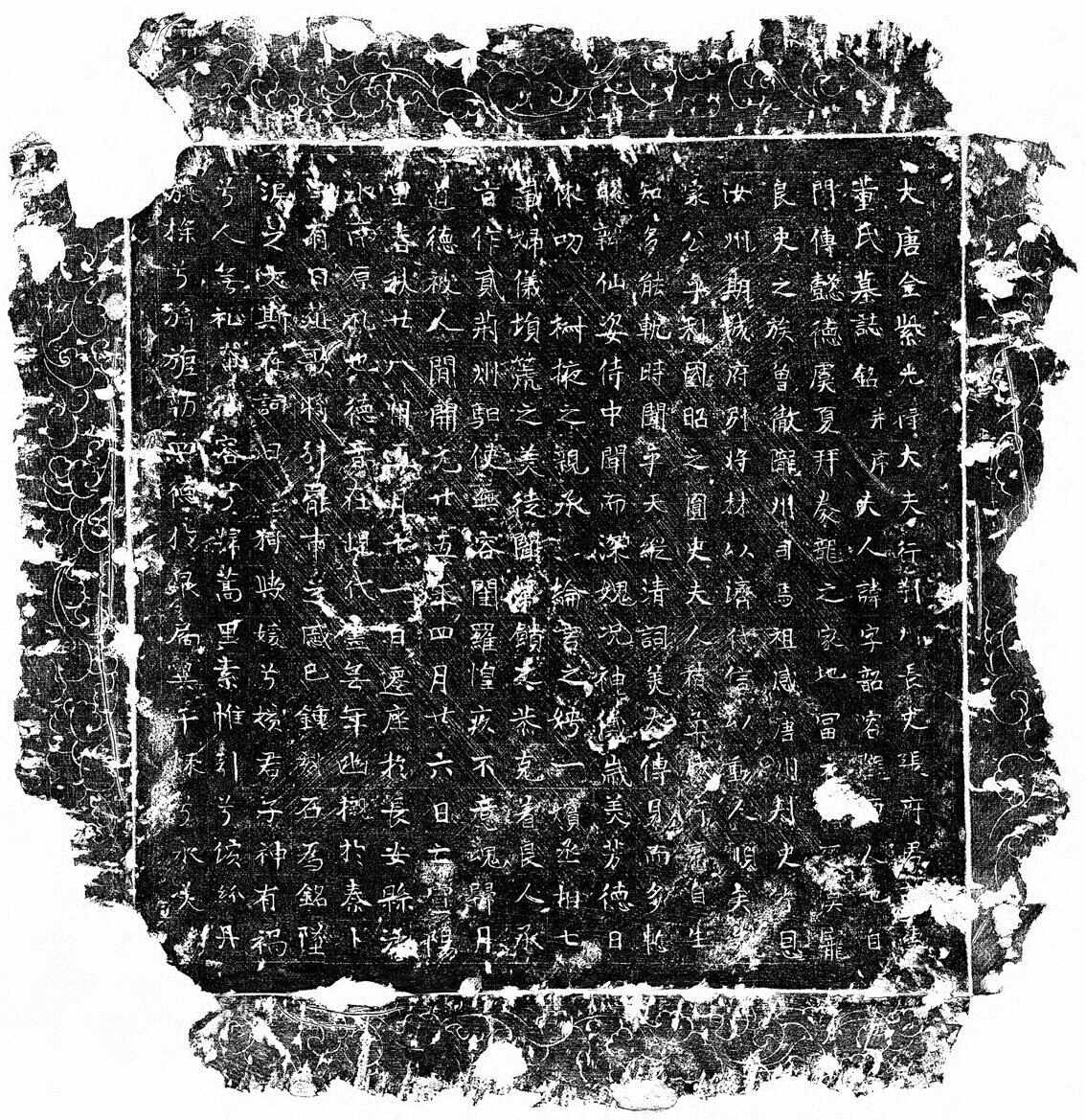

编者按:“明月照海,我们与世界共享这一刻。” ——《望月惠远》这首诗,一般被认为是张九龄写于荆州的感伤之作,一千多年来照亮了诗坛。诗中的明月不仅承载着普遍的思想,或许还反映出了诗人生活中一些莫名其妙的缺憾。近日,随着西安“张九龄之妻”董绍蓉墓发掘信息的发布,一个重大谜团浮出水面:作为“宰相”的妻子,为何她被单独埋葬在长安纳塔尔家族墓中,而不是与丈夫合葬?张九龄本人葬于千里之外的广东韶关。张、董一南一北,生死不信。现在,当同样的明月照亮了探索的考古遗址时,尘封的个体所有的命运都在制度、行为和情感的漩涡中逐渐显现。这也是考古学的深层呼应——看物看人,通过自我研究,认识人类制度和自然所书写的无声选择。 □ 全红的故事跨越千年,始于西安的一个城市建筑工地。借助考古发掘和研究,一位历史未曾记载的女性——董绍荣——以及她与唐代名相张九龄的短暂婚姻,又重新浮现在世人眼前。墓志铭确认身份:西安唐墓锁定“张九龄之妻” 2025年10月11日,陕西省考古研究院公布了2022年5月配合西安长安区贾里村棚户区改造项目进行的考古发掘结果。位于长安市神河源北部的嘉里村在某区,考古人员在发掘现场发现了一座董氏家族墓地。其中,编号M235的坟墓在《唐代董先生墓志铭》中并未被开启。成果《陕西西安唐代董绍荣墓发掘简报》。唐代金紫光录》未开,相关段落如下:“夫讳,名少荣,陇西人。 ……一妾,一妾,七年婚姻。开元,卒于宣阳里,春秋十一日,迁长安郡吉水南苑。该墓的主人是唐代金紫光禄太守史章的妻子董绍荣。董绍荣和他的祖先、父亲都没有被载入史书,墓志铭成为推翻墓主的最重要依据。记载了董氏夫人的官职、姓氏等内容墓志铭中,结合历史文献的相关信息,表明唯一符合开元二十五年、荆州刺史金紫光禄大夫、姓张等条件的“张辅君”就是唐玄宗张皇帝。据此,考古人员推断该墓的主人是“张九龄之妻”董绍荣。该墓墓葬秩序清晰,出土未成形的铜镜、铜碗、胭脂盒等日常器物,为研究唐代长安董氏家族及女性随葬制度提供了新的实物资料。发掘报告称,此次考古发掘在神河园发现了多处董氏家族墓葬。此地据信是唐代董氏家族的祖坟,董绍荣墓就是其中之一。嫁到外边的女儿能葬在祖坟里,实属罕见。ave.. 核心谜团:“宰相”夫人为何要埋葬祖坟? “宰相”的妻子在丈夫死后并没有与他合葬,甚至进入了丈夫的家族墓地。相反,他被独自埋葬在父母家族的祖坟里。这种不合逻辑的安排指向了历史深处一个被遗忘的角落。这是怎么发生的?董绍荣短暂的一生和他人生最后阶段的经历是悲惨的,也是理解这一切的关键。据记载,董绍荣“开元二十五年,春秋二十八年,四月二十六日卒于宣阳里”,可见其出生于唐中宗景隆四年(710年)。董去世后,同年5月11日葬于长安县吉水南苑。根据附近发现的唐代墓志铭,建水河的南苑就是神河苑。唐代董氏先祖墓葬所在地。这导致了不同的猜测和假设,包括挖掘机。有专家认为,董氏夫人死在他面前,其妻左迁荆州。张九龄墓仍在岭南。这是一条漫长的路。如果董氏葬在岭南,那是没有办法的。作为“宰相夫人”,董绍荣在家族中的地位必定很高,最终葬在董家墓地也是颇有道理的。发掘还列出了唐代人不葬在夫家土地上的三种情况:(一)女子死在异乡,距离祖地太远,成本太大,不可靠;(二)女子死在异乡,距离祖地太远,成本太大,不可靠; 。 (3)根据血亲观念,女子与其亲生家庭的关系并不能因婚姻而减弱。反之,他也可能葬在有血缘关系的血亲家庭中。es 作为领带。由于史书上并无董绍荣及其家族成员的记载,我们只能根据墓志铭等相关史料的内容来研究。我们认为,这三种情况与董绍荣的情况不一致。董夫人被葬在长安董氏祖坟,必定另有原因。关键误读:“妾”并不是正式的妻子。答案或许就在墓志铭中的关键词——“妃子宰相”。这个“妃子”就像是历史的一声叹息。关于董绍荣应葬于张九龄曲江祖坟而不是董家墓地的说法,关键在于对其身份的误解,即误认为董氏是张九龄的正妻。但墓志铭上明确表示是“妾宰相”,妾就是妾,不是正妻。这时,张九令的第一任妻子谭氏仍在韶州曲江的家中。张九龄自幼丧父,对母亲卢夫人十分孝顺。据史料记载,“其母不肯下乡”。由于母亲不愿意北上,所以特意请求皇帝调到岭南附近的一个职位。唐玄宗还安排他的两个弟弟到岭南附近诸州任刺史,以便兄弟俩能与母亲团聚。徐浩撰《唐代金子光禄大夫中书令集贤书院学士,学书院整理国史。九陵神道碑》云:“封曲江县人,调太常少卿,进蓟州刺史。《唐旧书》又云:‘改太常少卿,查为蓟州刺史。因其母在家乡,而河北”。省因路途遥远,被请移居江南州。料蜀承其母声,又得良机,改任洪州刺史。调贵州布政使,仍任岭南路巡抚。又任命弟弟九章、九皋为岭南道刺史,以便他在符拉时,可以前往宁靖。 “张九龄的妻子谭氏,与张母一样,也留在岭南,没有随张九龄进京。谭氏贵阳县夫人,是循州司马府俊杰之女。……(太夫人)乐于南国,不愿居北国,热心供养,赢得成为女人的荣耀。”董绍荣去世时,张九龄的第一任妻子,谭还活着。七年混乱:拜首相,贬谪与流放。张九龄除了短暂流放洪州、贵州外,长期在北京任职,因此在长安仍然不被认可,而他的原配妻子则留在了岭南。九龄与董氏在长安结婚,但要明确的是,董氏并不是正妻,也不是母亲,而是一个宰相,可能曾留在长安,经历过这一切。董绍荣是宰相的嫔妃。这一年应该是唐玄宗开元十九年(731年)。 “召九灵为秘书少监、集贤院学士、副县令。”此时,张九龄54岁,董绍荣21岁。七年后,董氏病逝于长安宣阳里家中。宣阳里想必是张九龄这几年在长安的住所。近年来,张九龄的事业每况愈下。由于历史书上没有记载这一点,所以我们不计算墓志铭的日期。他们的结婚日期是估计的。开元十八年(730年),张九龄就任贵州刺史,时年53岁,历任中丞御史、岭南按察使、候补使。她可能是从贵州回朝后(开元二十一年)嫁给了董氏。 733年12月,张九龄回到韶州曲江悼念母亲。葬礼尚未结束,唐玄宗上吊悼念。二十四年(736年),张九龄被免去宰相职务。 《旧唐书》卷八《玄宗记》记载:“壬寅十一月,中侍裴耀庆被任命为尚书左丞相。中书命张九龄为尚书右丞相,不再免政事。大臣,罢丞相,德张、董被遣至荆州后,很快就发生了叛乱。永远分离的制度:魔鬼严格命令下的生与死的奔腾。历史的洪流和残酷的制度从来不考虑个人的生死。平凡的分离,也可以是永恒的分离。驿站的马车,带来了董绍荣妻子的离去,也带走了他最后的希望。据史料记载和墓志铭记载,唐开元二十五年(737年),60岁的张九龄“坐左迁荆州刺史”。 “RI”是指驿站专用的马车,也用来指驿马或驿站。后来演变为使者或驿使的名称。指“日”本义,马车,即董没有跟随心爱的(妻子)到荆州。南宋诗人曾冯的《刀边梅》:“我跟随日本使者到了长安,但中途停了下来。旅途因妻子的记忆而痛苦,舌头上满是牙齿,牙齿酸痛。”亦用此义。没想到,这一次的分离,却是生与死的区别。 “少魂先生”每次到达驿站,都要在公文上签下到达时间,以免耽误时间。不得无故停留、绕道、去外地。情节严重的,处罚会加重。家务事要自己安排,通常是官员先行,家人自筹费用,处理财产,然后赶往贬居处。擅自离开拆迁站或返回京城的,都是夫人死后,他就算到了荆州,也永远不可能回到长安了,也就是说,董绍荣的葬礼只能由他的娘家来办。古代还有有定居权的习俗(唐代常见的过渡丧葬方式)。在唐代大量未开发的墓志铭中,常见有“右葬于某地”、“右葬于某源”、“先祖迁于先祖墓”等记载。张福军已故妻子董氏的墓志铭并没有像其他墓志铭那样强调她葬在她的祖先或祖先的坟墓里。他在家族墓地的安葬不同于通常的动力房等开发措施,也称为浮动房屋、临时房屋或棺材。这是按照当时西京墓葬的规定进行的正规葬礼。董绍荣墓(M235)为斜道、单天井穴墓。平面呈“刀”字形,背直,南北方向。这是谭地区常见的墓葬类型g 关中地区墓葬。三重解释:为何不是因为血缘、财力、旅行?当所有表面的可能性一一审视后,真正的答案将在迷雾中变得清晰——西安市长安区贾里村的墓地,是唐玄宗董贵妃的亲戚董家墓地。董氏家族墓葬共有三座。据墓志铭内容记载,董绍荣出身陇西董氏。整个家族墓地以他们的祖先东车(M1182)的坟墓作为祖坟,他们的祖先可能是人类。墓地里至少有四代祖孙,从南到北,从祖到孙排列,布局完全按照汉唐制度的风格。董绍荣因宗教原因留在祖坟墓地的可能性不大人民的血统。董家墓内,共有五足高的银杯未开封。这是我国唐代墓葬考古中首次出土高足银杯。它们非常罕见。在家族墓地中发现了武王李恪之孙李鹗(M888)墓。据墓志铭记载,李鹗是董君的亲戚。董氏家族被确认是董贵妃的亲戚,也是国家要的亲戚。董绍荣陪葬时配有豪华金银平镜,宽15.4厘米,镜钮上置有绿色琉璃珠,三重金片制成的八瓣宝图案。其工艺水平远高于一般官员及家族成员。由此可见,董贵妃在玄宗朝的亲戚都是贵族富贵,董家是不会允许董绍容被祖辈埋葬的。或因缺乏资金。问题的关键还是在于他自己的身份。有专家认为张九龄被贬荆州,无法跟随董绍荣,只能保留在长安。而且,张九龄的坟墓在岭南,距离长安城较远,所以董绍荣不可能葬在岭南。这种说法不能成立。董绍荣死后,张九龄被贬为荆州刺史,仍是荆州的实际统治者。唐制下,扬州、益州、并州、荆州等上州设有大刺史,由诸王任命,由诸王子弟兼任。然而,这个职位大多是一个假头衔,是亲王远道而来的,但实际上并不担任职务。比如开元十五年,王泽任荆州刺史。荆州刺史为刺史辅佐。他通常协助总督处理地方政府事务,负责管理地方行政、司法、财政等事务。张九龄被任命为荆州刺史,他的家人无力迁葬他。唐代,一些流放岭南的贬官,因财力不足,无法安葬祖先;然而,那些地位较高的人却设法返回了北方。正因如此,岭南的唐唐级别很少。其二,张九龄之弟九皋虽然被指示调任地方州刺史,但据萧信《唐寅清刚录大夫,访岭南黎茫郡节度国并处理之等,扬州刺史张珙赠神道碑》(此处简称《张九皋神道碑》)记载,“元坤走时,公也被贬外侍”。登台,后任四都督。安康、淮安等县,四品刺史,俸禄足以供给长安的船车,张九龄辞去荆州刺史,到荆州任职。历史,法庭允许他获胜。 “无史料表明张回国(740年),他南归。广东省韶关市西北郊罗源洞的继承人张九龄墓,徐安贞撰有《唐代前大臣赠荆州刺史始行公印堂知行公印堂碑记》,上曰:‘郑世人,字遂王祖,’长期存在。其子张正所立墓志铭。张九龄死后,“皇帝宣其耗病,示荆州刺史。弘毅,近其坟,以为礼。”十七年后,张九龄其原配,死于曲江,与丈夫合葬于祖坟。春秋时节,她在阳光下哭喊着燕露。十四年(755年)四月20日,病逝于西京昌乐里私宅。春秋六十六个季节。皇帝表达了哀悼,并赠送了礼物。他回到了家乡。葬于始兴县武陵源。 …… 南南永泰三年,有一个仪式——联结兄弟二人。 “张氏张氏的坟墓位于弘毅武陵源(即武林源),他们的第一任妻子按照从长安到韶州曲江的行为,葬在曲江。谭、谭参加了张氏的葬礼张九龄的第一任妻子还活着。董家的棺材在曲江,但张氏家族没有做(广州市文物考古研究院二级研究馆)”本版图片n 摘自《陕西西安董绍荣墓发掘简报》(陕西省考古研究所,《考古与文物》2025年第9期)。

编辑:吴家红

编者按:“明月照海,我们与世界共享这一刻。” ——《望月惠远》这首诗,一般被认为是张九龄写于荆州的感伤之作,一千多年来照亮了诗坛。诗中的明月不仅承载着普遍的思想,或许还反映出了诗人生活中一些莫名其妙的缺憾。近日,随着西安“张九龄之妻”董绍蓉墓发掘信息的发布,一个重大谜团浮出水面:作为“宰相”的妻子,为何她被单独埋葬在长安纳塔尔家族墓中,而不是与丈夫合葬?张九龄本人葬于千里之外的广东韶关。张、董一南一北,生死不信。现在,当同样的明月照亮了探索的考古遗址时,尘封的个体所有的命运都在制度、行为和情感的漩涡中逐渐显现。这也是考古学的深层呼应——看物看人,通过自我研究,认识人类制度和自然所书写的无声选择。 □ 全红的故事跨越千年,始于西安的一个城市建筑工地。借助考古发掘和研究,一位历史未曾记载的女性——董绍荣——以及她与唐代名相张九龄的短暂婚姻,又重新浮现在世人眼前。墓志铭确认身份:西安唐墓锁定“张九龄之妻” 2025年10月11日,陕西省考古研究院公布了2022年5月配合西安长安区贾里村棚户区改造项目进行的考古发掘结果。位于长安市神河源北部的嘉里村在某区,考古人员在发掘现场发现了一座董氏家族墓地。其中,编号M235的坟墓在《唐代董先生墓志铭》中并未被开启。成果《陕西西安唐代董绍荣墓发掘简报》。唐代金紫光录》未开,相关段落如下:“夫讳,名少荣,陇西人。 ……一妾,一妾,七年婚姻。开元,卒于宣阳里,春秋十一日,迁长安郡吉水南苑。该墓的主人是唐代金紫光禄太守史章的妻子董绍荣。董绍荣和他的祖先、父亲都没有被载入史书,墓志铭成为推翻墓主的最重要依据。记载了董氏夫人的官职、姓氏等内容墓志铭中,结合历史文献的相关信息,表明唯一符合开元二十五年、荆州刺史金紫光禄大夫、姓张等条件的“张辅君”就是唐玄宗张皇帝。据此,考古人员推断该墓的主人是“张九龄之妻”董绍荣。该墓墓葬秩序清晰,出土未成形的铜镜、铜碗、胭脂盒等日常器物,为研究唐代长安董氏家族及女性随葬制度提供了新的实物资料。发掘报告称,此次考古发掘在神河园发现了多处董氏家族墓葬。此地据信是唐代董氏家族的祖坟,董绍荣墓就是其中之一。嫁到外边的女儿能葬在祖坟里,实属罕见。ave.. 核心谜团:“宰相”夫人为何要埋葬祖坟? “宰相”的妻子在丈夫死后并没有与他合葬,甚至进入了丈夫的家族墓地。相反,他被独自埋葬在父母家族的祖坟里。这种不合逻辑的安排指向了历史深处一个被遗忘的角落。这是怎么发生的?董绍荣短暂的一生和他人生最后阶段的经历是悲惨的,也是理解这一切的关键。据记载,董绍荣“开元二十五年,春秋二十八年,四月二十六日卒于宣阳里”,可见其出生于唐中宗景隆四年(710年)。董去世后,同年5月11日葬于长安县吉水南苑。根据附近发现的唐代墓志铭,建水河的南苑就是神河苑。唐代董氏先祖墓葬所在地。这导致了不同的猜测和假设,包括挖掘机。有专家认为,董氏夫人死在他面前,其妻左迁荆州。张九龄墓仍在岭南。这是一条漫长的路。如果董氏葬在岭南,那是没有办法的。作为“宰相夫人”,董绍荣在家族中的地位必定很高,最终葬在董家墓地也是颇有道理的。发掘还列出了唐代人不葬在夫家土地上的三种情况:(一)女子死在异乡,距离祖地太远,成本太大,不可靠;(二)女子死在异乡,距离祖地太远,成本太大,不可靠; 。 (3)根据血亲观念,女子与其亲生家庭的关系并不能因婚姻而减弱。反之,他也可能葬在有血缘关系的血亲家庭中。es 作为领带。由于史书上并无董绍荣及其家族成员的记载,我们只能根据墓志铭等相关史料的内容来研究。我们认为,这三种情况与董绍荣的情况不一致。董夫人被葬在长安董氏祖坟,必定另有原因。关键误读:“妾”并不是正式的妻子。答案或许就在墓志铭中的关键词——“妃子宰相”。这个“妃子”就像是历史的一声叹息。关于董绍荣应葬于张九龄曲江祖坟而不是董家墓地的说法,关键在于对其身份的误解,即误认为董氏是张九龄的正妻。但墓志铭上明确表示是“妾宰相”,妾就是妾,不是正妻。这时,张九令的第一任妻子谭氏仍在韶州曲江的家中。张九龄自幼丧父,对母亲卢夫人十分孝顺。据史料记载,“其母不肯下乡”。由于母亲不愿意北上,所以特意请求皇帝调到岭南附近的一个职位。唐玄宗还安排他的两个弟弟到岭南附近诸州任刺史,以便兄弟俩能与母亲团聚。徐浩撰《唐代金子光禄大夫中书令集贤书院学士,学书院整理国史。九陵神道碑》云:“封曲江县人,调太常少卿,进蓟州刺史。《唐旧书》又云:‘改太常少卿,查为蓟州刺史。因其母在家乡,而河北”。省因路途遥远,被请移居江南州。料蜀承其母声,又得良机,改任洪州刺史。调贵州布政使,仍任岭南路巡抚。又任命弟弟九章、九皋为岭南道刺史,以便他在符拉时,可以前往宁靖。 “张九龄的妻子谭氏,与张母一样,也留在岭南,没有随张九龄进京。谭氏贵阳县夫人,是循州司马府俊杰之女。……(太夫人)乐于南国,不愿居北国,热心供养,赢得成为女人的荣耀。”董绍荣去世时,张九龄的第一任妻子,谭还活着。七年混乱:拜首相,贬谪与流放。张九龄除了短暂流放洪州、贵州外,长期在北京任职,因此在长安仍然不被认可,而他的原配妻子则留在了岭南。九龄与董氏在长安结婚,但要明确的是,董氏并不是正妻,也不是母亲,而是一个宰相,可能曾留在长安,经历过这一切。董绍荣是宰相的嫔妃。这一年应该是唐玄宗开元十九年(731年)。 “召九灵为秘书少监、集贤院学士、副县令。”此时,张九龄54岁,董绍荣21岁。七年后,董氏病逝于长安宣阳里家中。宣阳里想必是张九龄这几年在长安的住所。近年来,张九龄的事业每况愈下。由于历史书上没有记载这一点,所以我们不计算墓志铭的日期。他们的结婚日期是估计的。开元十八年(730年),张九龄就任贵州刺史,时年53岁,历任中丞御史、岭南按察使、候补使。她可能是从贵州回朝后(开元二十一年)嫁给了董氏。 733年12月,张九龄回到韶州曲江悼念母亲。葬礼尚未结束,唐玄宗上吊悼念。二十四年(736年),张九龄被免去宰相职务。 《旧唐书》卷八《玄宗记》记载:“壬寅十一月,中侍裴耀庆被任命为尚书左丞相。中书命张九龄为尚书右丞相,不再免政事。大臣,罢丞相,德张、董被遣至荆州后,很快就发生了叛乱。永远分离的制度:魔鬼严格命令下的生与死的奔腾。历史的洪流和残酷的制度从来不考虑个人的生死。平凡的分离,也可以是永恒的分离。驿站的马车,带来了董绍荣妻子的离去,也带走了他最后的希望。据史料记载和墓志铭记载,唐开元二十五年(737年),60岁的张九龄“坐左迁荆州刺史”。 “RI”是指驿站专用的马车,也用来指驿马或驿站。后来演变为使者或驿使的名称。指“日”本义,马车,即董没有跟随心爱的(妻子)到荆州。南宋诗人曾冯的《刀边梅》:“我跟随日本使者到了长安,但中途停了下来。旅途因妻子的记忆而痛苦,舌头上满是牙齿,牙齿酸痛。”亦用此义。没想到,这一次的分离,却是生与死的区别。 “少魂先生”每次到达驿站,都要在公文上签下到达时间,以免耽误时间。不得无故停留、绕道、去外地。情节严重的,处罚会加重。家务事要自己安排,通常是官员先行,家人自筹费用,处理财产,然后赶往贬居处。擅自离开拆迁站或返回京城的,都是夫人死后,他就算到了荆州,也永远不可能回到长安了,也就是说,董绍荣的葬礼只能由他的娘家来办。古代还有有定居权的习俗(唐代常见的过渡丧葬方式)。在唐代大量未开发的墓志铭中,常见有“右葬于某地”、“右葬于某源”、“先祖迁于先祖墓”等记载。张福军已故妻子董氏的墓志铭并没有像其他墓志铭那样强调她葬在她的祖先或祖先的坟墓里。他在家族墓地的安葬不同于通常的动力房等开发措施,也称为浮动房屋、临时房屋或棺材。这是按照当时西京墓葬的规定进行的正规葬礼。董绍荣墓(M235)为斜道、单天井穴墓。平面呈“刀”字形,背直,南北方向。这是谭地区常见的墓葬类型g 关中地区墓葬。三重解释:为何不是因为血缘、财力、旅行?当所有表面的可能性一一审视后,真正的答案将在迷雾中变得清晰——西安市长安区贾里村的墓地,是唐玄宗董贵妃的亲戚董家墓地。董氏家族墓葬共有三座。据墓志铭内容记载,董绍荣出身陇西董氏。整个家族墓地以他们的祖先东车(M1182)的坟墓作为祖坟,他们的祖先可能是人类。墓地里至少有四代祖孙,从南到北,从祖到孙排列,布局完全按照汉唐制度的风格。董绍荣因宗教原因留在祖坟墓地的可能性不大人民的血统。董家墓内,共有五足高的银杯未开封。这是我国唐代墓葬考古中首次出土高足银杯。它们非常罕见。在家族墓地中发现了武王李恪之孙李鹗(M888)墓。据墓志铭记载,李鹗是董君的亲戚。董氏家族被确认是董贵妃的亲戚,也是国家要的亲戚。董绍荣陪葬时配有豪华金银平镜,宽15.4厘米,镜钮上置有绿色琉璃珠,三重金片制成的八瓣宝图案。其工艺水平远高于一般官员及家族成员。由此可见,董贵妃在玄宗朝的亲戚都是贵族富贵,董家是不会允许董绍容被祖辈埋葬的。或因缺乏资金。问题的关键还是在于他自己的身份。有专家认为张九龄被贬荆州,无法跟随董绍荣,只能保留在长安。而且,张九龄的坟墓在岭南,距离长安城较远,所以董绍荣不可能葬在岭南。这种说法不能成立。董绍荣死后,张九龄被贬为荆州刺史,仍是荆州的实际统治者。唐制下,扬州、益州、并州、荆州等上州设有大刺史,由诸王任命,由诸王子弟兼任。然而,这个职位大多是一个假头衔,是亲王远道而来的,但实际上并不担任职务。比如开元十五年,王泽任荆州刺史。荆州刺史为刺史辅佐。他通常协助总督处理地方政府事务,负责管理地方行政、司法、财政等事务。张九龄被任命为荆州刺史,他的家人无力迁葬他。唐代,一些流放岭南的贬官,因财力不足,无法安葬祖先;然而,那些地位较高的人却设法返回了北方。正因如此,岭南的唐唐级别很少。其二,张九龄之弟九皋虽然被指示调任地方州刺史,但据萧信《唐寅清刚录大夫,访岭南黎茫郡节度国并处理之等,扬州刺史张珙赠神道碑》(此处简称《张九皋神道碑》)记载,“元坤走时,公也被贬外侍”。登台,后任四都督。安康、淮安等县,四品刺史,俸禄足以供给长安的船车,张九龄辞去荆州刺史,到荆州任职。历史,法庭允许他获胜。 “无史料表明张回国(740年),他南归。广东省韶关市西北郊罗源洞的继承人张九龄墓,徐安贞撰有《唐代前大臣赠荆州刺史始行公印堂知行公印堂碑记》,上曰:‘郑世人,字遂王祖,’长期存在。其子张正所立墓志铭。张九龄死后,“皇帝宣其耗病,示荆州刺史。弘毅,近其坟,以为礼。”十七年后,张九龄其原配,死于曲江,与丈夫合葬于祖坟。春秋时节,她在阳光下哭喊着燕露。十四年(755年)四月20日,病逝于西京昌乐里私宅。春秋六十六个季节。皇帝表达了哀悼,并赠送了礼物。他回到了家乡。葬于始兴县武陵源。 …… 南南永泰三年,有一个仪式——联结兄弟二人。 “张氏张氏的坟墓位于弘毅武陵源(即武林源),他们的第一任妻子按照从长安到韶州曲江的行为,葬在曲江。谭、谭参加了张氏的葬礼张九龄的第一任妻子还活着。董家的棺材在曲江,但张氏家族没有做(广州市文物考古研究院二级研究馆)”本版图片n 摘自《陕西西安董绍荣墓发掘简报》(陕西省考古研究所,《考古与文物》2025年第9期)。

编辑:吴家红 下一篇:没有了